江賢二的創作向來直視內心,他以向內觀省(introspection)的創作方式使創作靠近靈魂的本質,欣賞江賢二的畫,只要默觀作品,觀者的靈魂好像也會油然而生一股美的覺醒。

自1960年代以來,江賢二的作品中蘊含著對生與死、歸屬感、心靈與精神寄託等課題,代表希望的「光」是理解江賢二藝術的核心之一。

年輕的江賢二旅居紐約三十年,期間往返巴黎數次,在面對是否有資格成為藝術家的自我懷疑中,陷入了無邊的迷茫與不安,此時的他刻意隔絕了外界的干擾,將工作室的窗戶封閉,專注於內心的觀照與自省,創作出《巴黎聖母院》和《遠方之死》系列作品。2002年後,以《對永恆的冥想》十連作等系列,在畫面中探究自己的疑問,並希望從幽冥之光找到解答。

2007年,因為女兒健康出了問題,同時思索藝術未來之路,江賢二將女兒住家附近的銀湖(Silver Lake)景色以抽象畫面呈現,創作出渴望希望與光的《銀湖》系列。

對於江賢二而言,繪畫技巧只是叩問自己內在的一種方式。他以低彩度卻細膩豐富的筆觸,純粹地表達了自己的情感與思想,這些畫作流露出自絕於外的孤寂,也蘊含著無法名狀的動人力量。

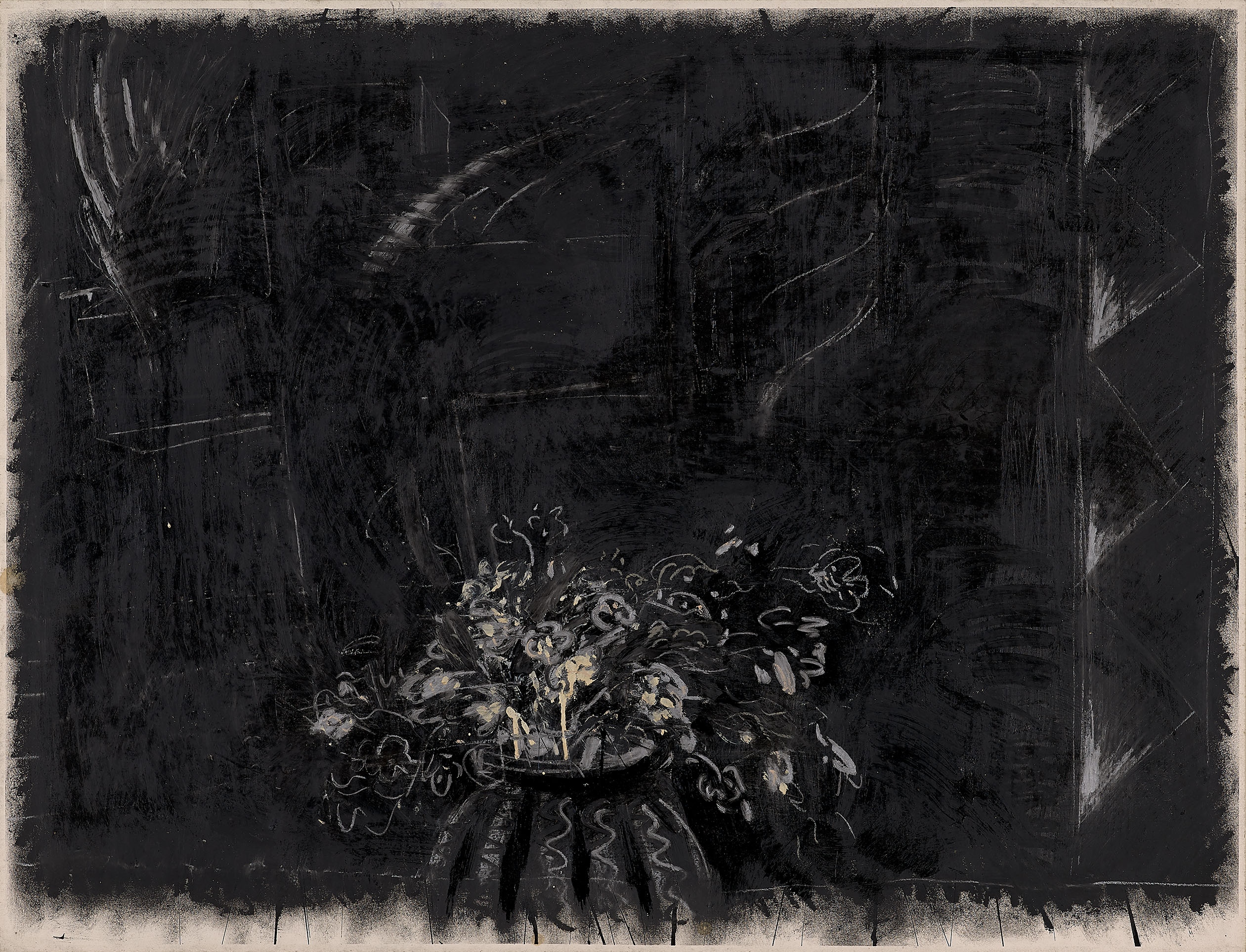

巴黎聖母院

遷居紐約後,江賢二把自己封在沒有光線的畫室,隔絕一切,埋首創作,並不定期回訪藝術的精神原鄉——巴黎。他在拉丁區的一處閣樓封窗作畫,1982年,四十歲的他希望以抽象的語彙渡化嘈雜的現實,在作品中呈現精神上虔誠的空氣,在此,他創作出當時自己最滿意的《巴黎聖母院》系列,為創作生涯樹立第一個里程碑,他曾說:「直到了畫出《巴黎聖母院》系列,才覺得(自己)這輩子有資格當畫家。」

這幾幅彌足珍貴的紙上作品,即使使用深沉的灰、黑色調,顏色卻一點也不混濁,達到了江賢二長年所追求的色彩的透明感。

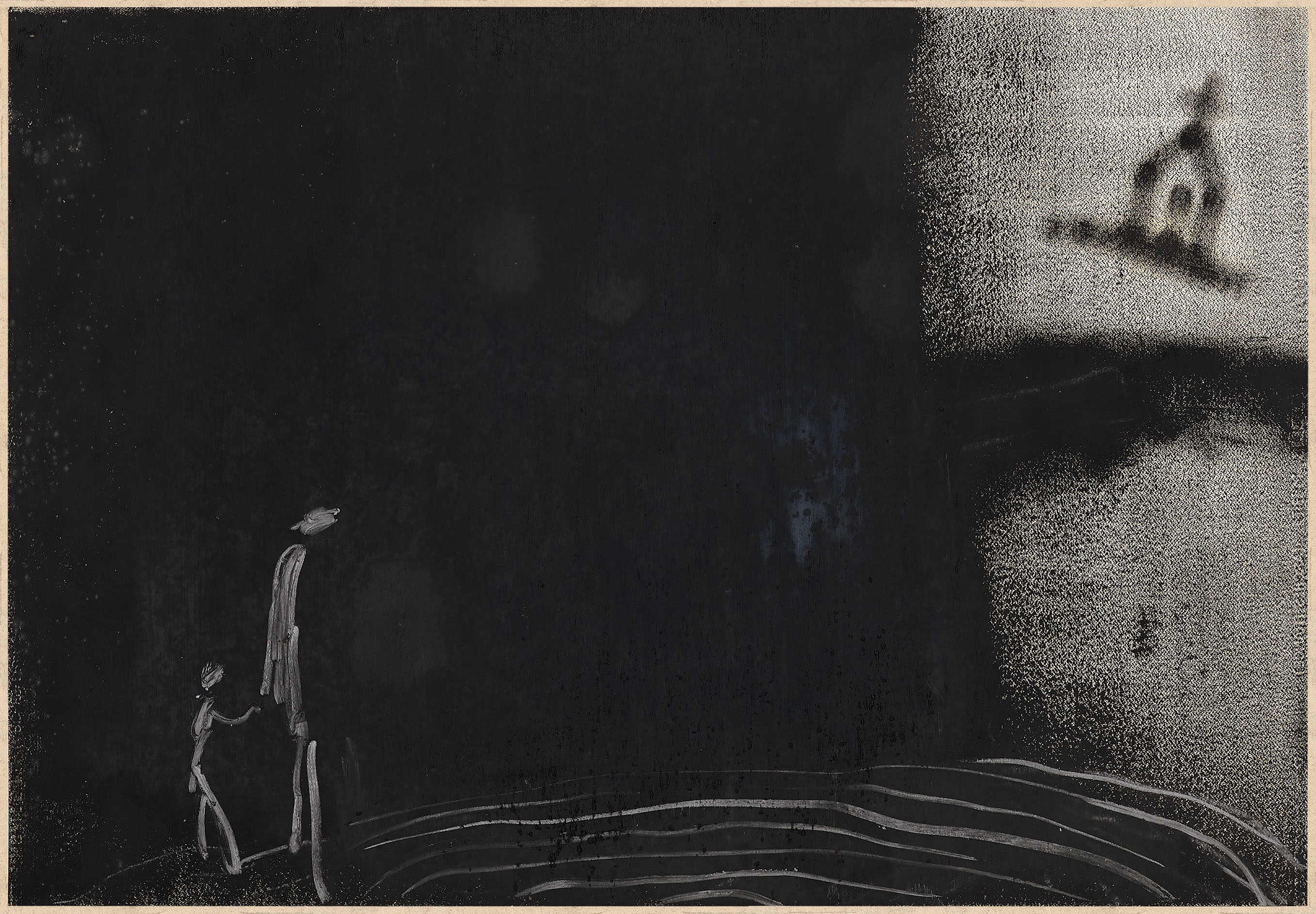

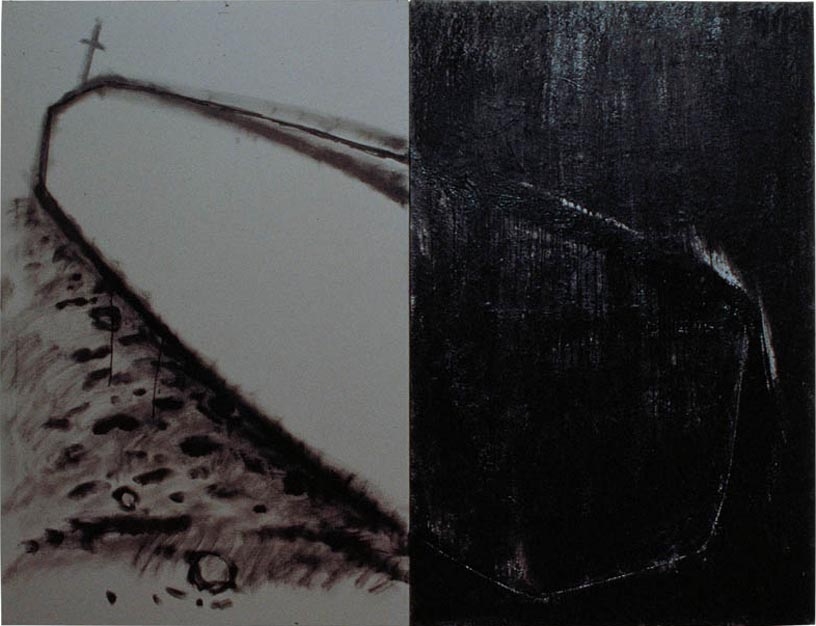

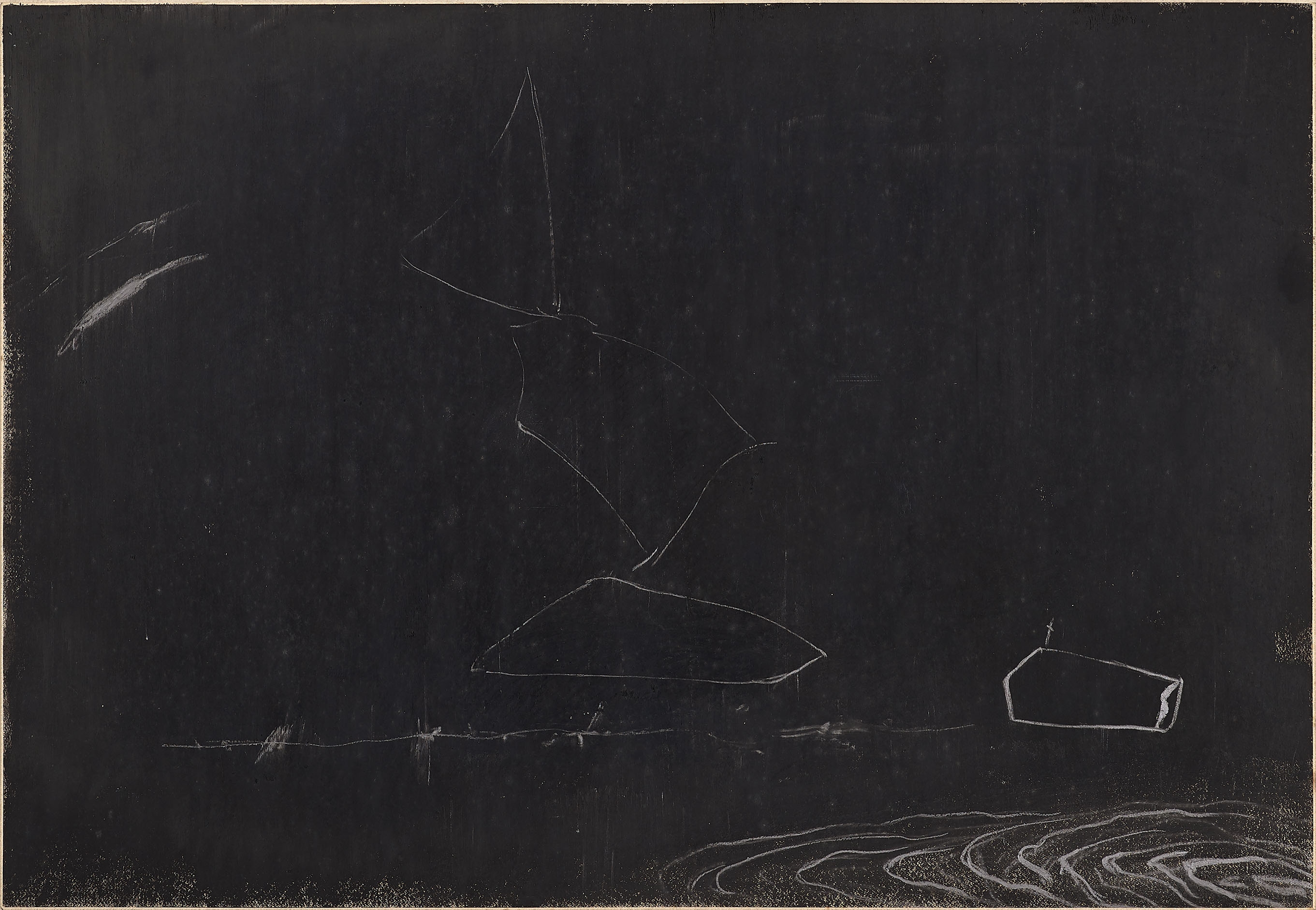

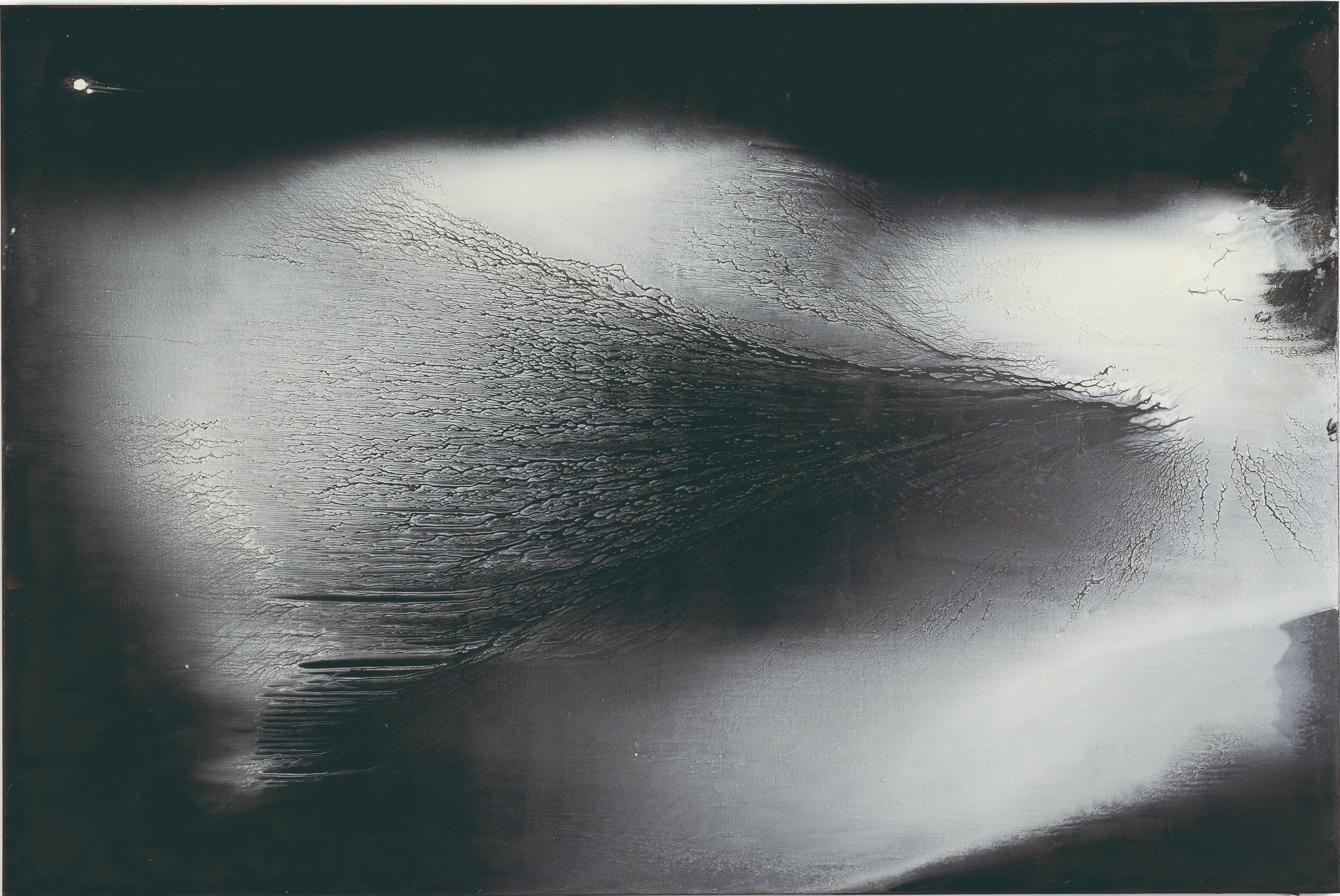

遠方之死

自從1982年創作出讓他自己信心大增的《巴黎聖母院》系列後,江賢二回到紐約蘇活區的工作室,接續創作出第一幅《遠方之死》系列作品。或許是經年的鬱卒、沉重的心情以及創作本身的壓力,他擠壓出這幅接近二公尺乘三公尺的大型畫作,黑白對比的畫面,橫陳著龐然壓迫的大棺材,帶出永恆的生命課題。畫中的死亡如此明確,救贖正如棺木左上角那傾塌的小十字架般的渺茫,足以看出當時江賢二的心情如何掙扎。這幅作品悲劇性濃烈,他回想創作當時,簡直如同一種天啟,沒有任何緣由地畫出「大棺材」,連自己也不明所以。

江賢二嘗試在畫面的極簡中企圖尋找一點「人的溫度」,這正是他根深蒂固的東方性格和西方純粹極簡的不同之處。

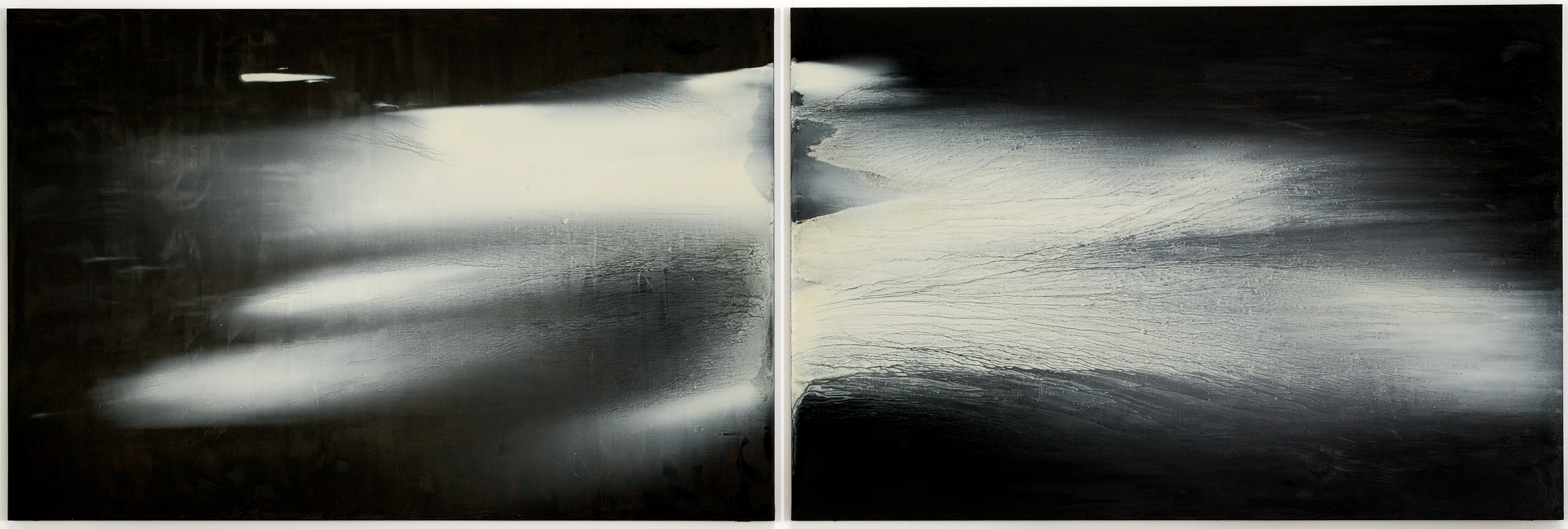

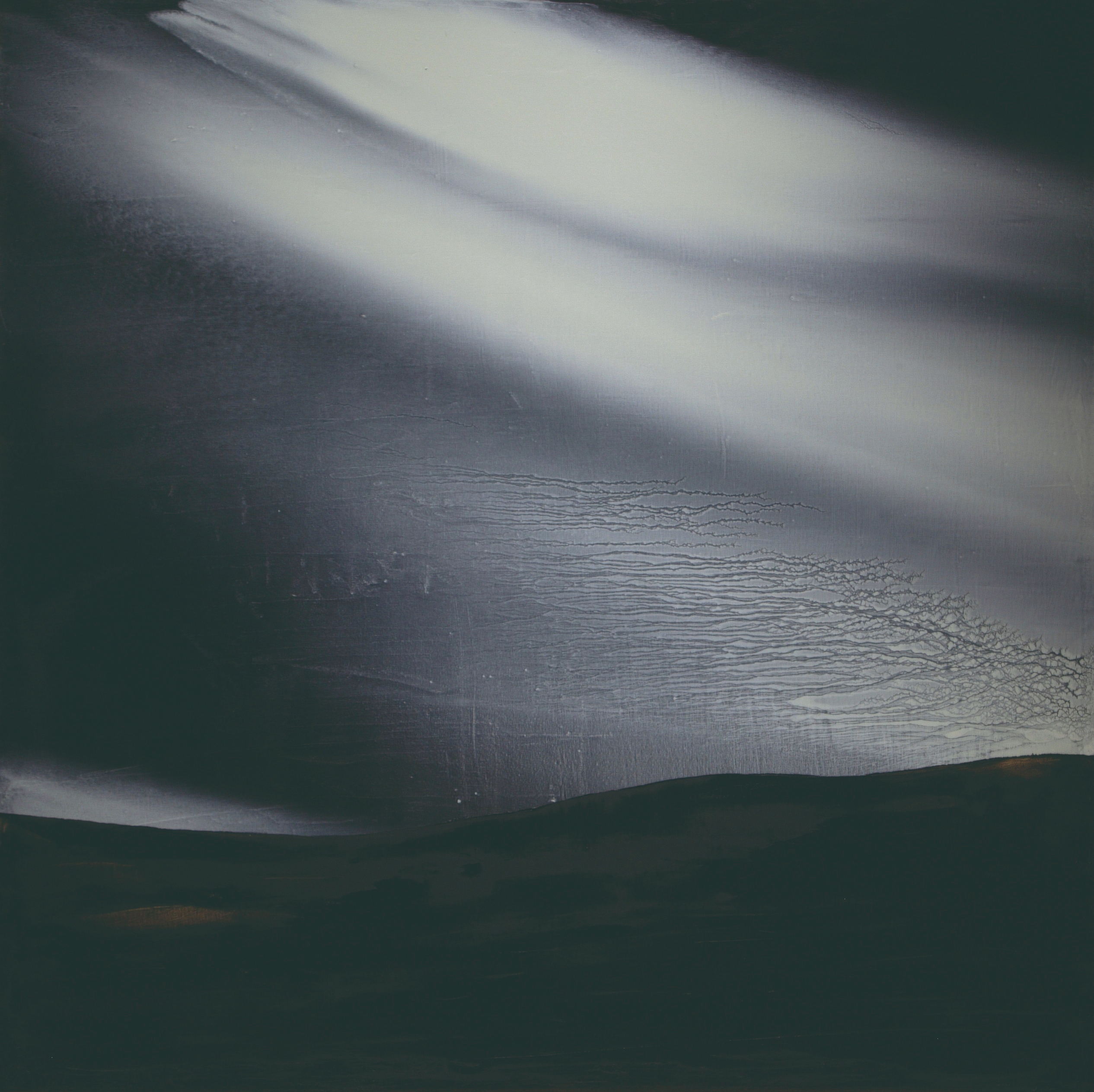

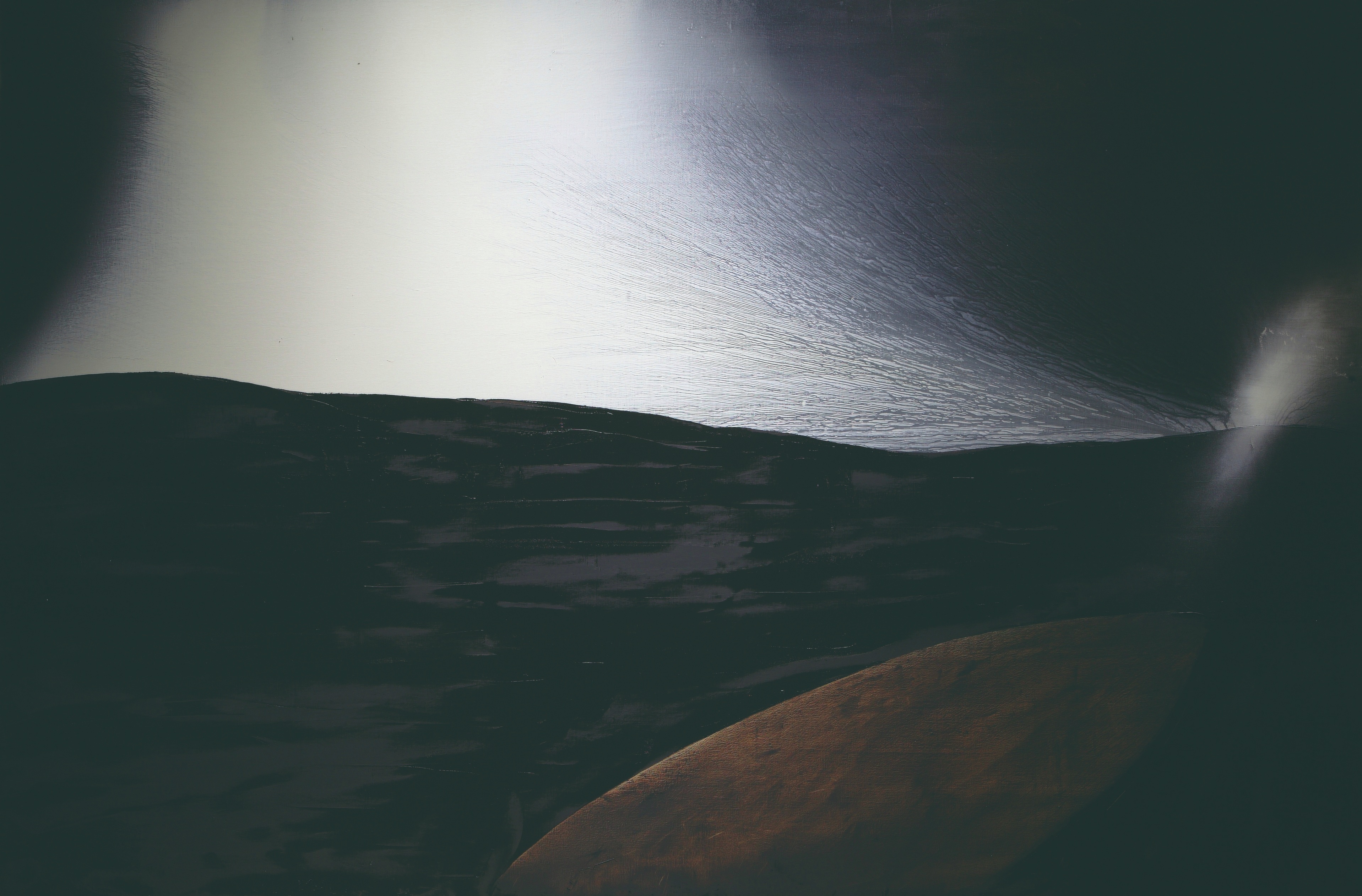

銀湖

在《百年廟》系列發展七、八年後,江賢二渴望創作新的作品。由於大女兒的健康問題,從2000年到2005年間,江賢二常往返加州洛杉磯看望女兒。大女兒住家附近的銀湖是一個比大安森林公園面積更大的蓄水池,江賢二常因時差加上擔心女兒的健康,夜裡睡不著時就到屋頂坐看著無邊的池水,也思索自己下一步的藝術命運,他說他當時有一股很大的衝動,想要表達內心積壓已久的多種心緒——哀愁、喜樂、人生的疑問,他希望能以一種全新的技法,創作出和過去全然不同的作品。2006 年他首度以黑白兩色創造出和過去濃厚肌理截然不同的《銀湖》系列作品,他運用大量調和油,讓白色顏料在黑沉沉的畫面上自由流動,宛如自畫面深處自然湧現光。遷居台東之後,江賢二在後續的《銀湖》系列創作中,也加入鍾愛的藍色,反映心境的流轉。

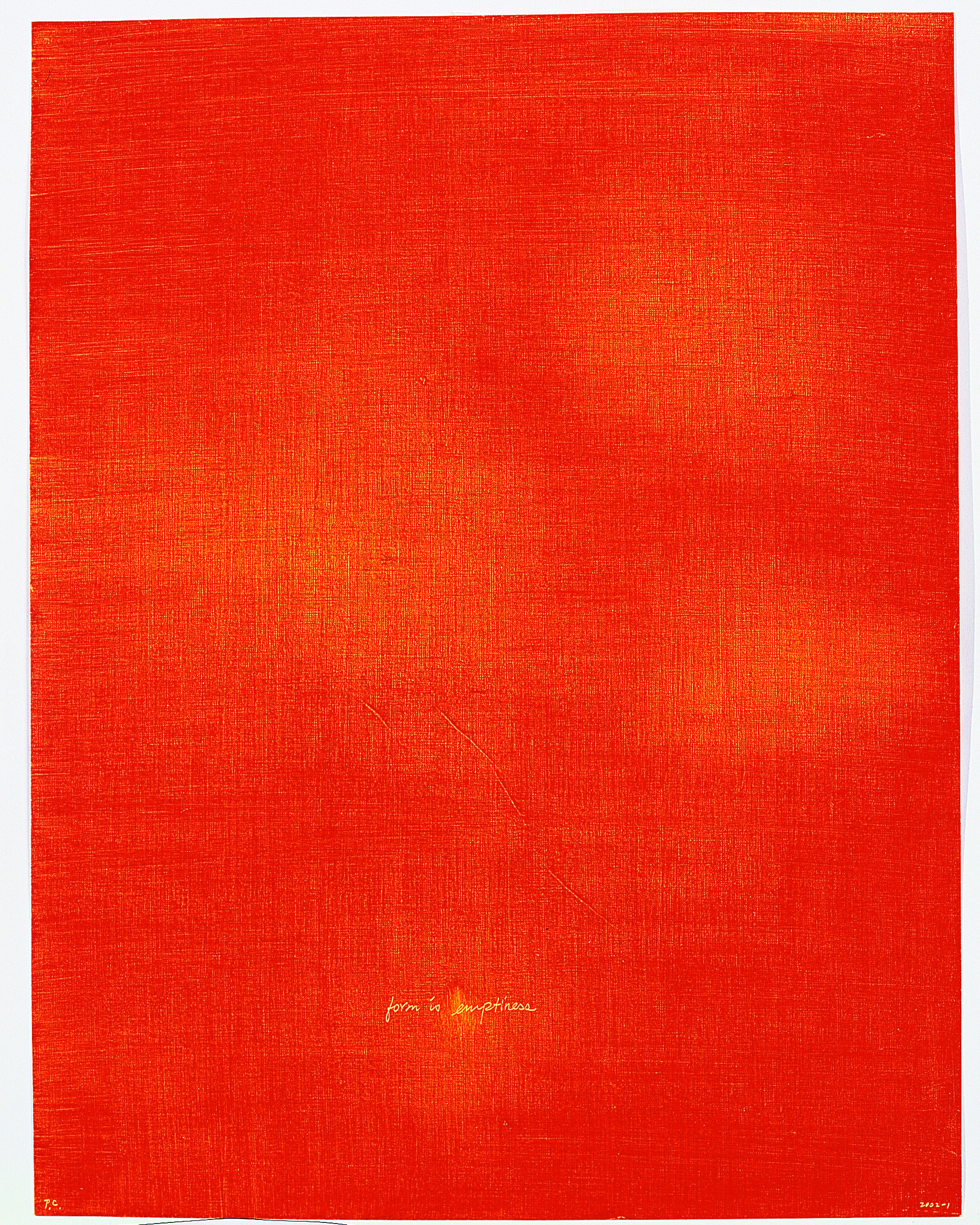

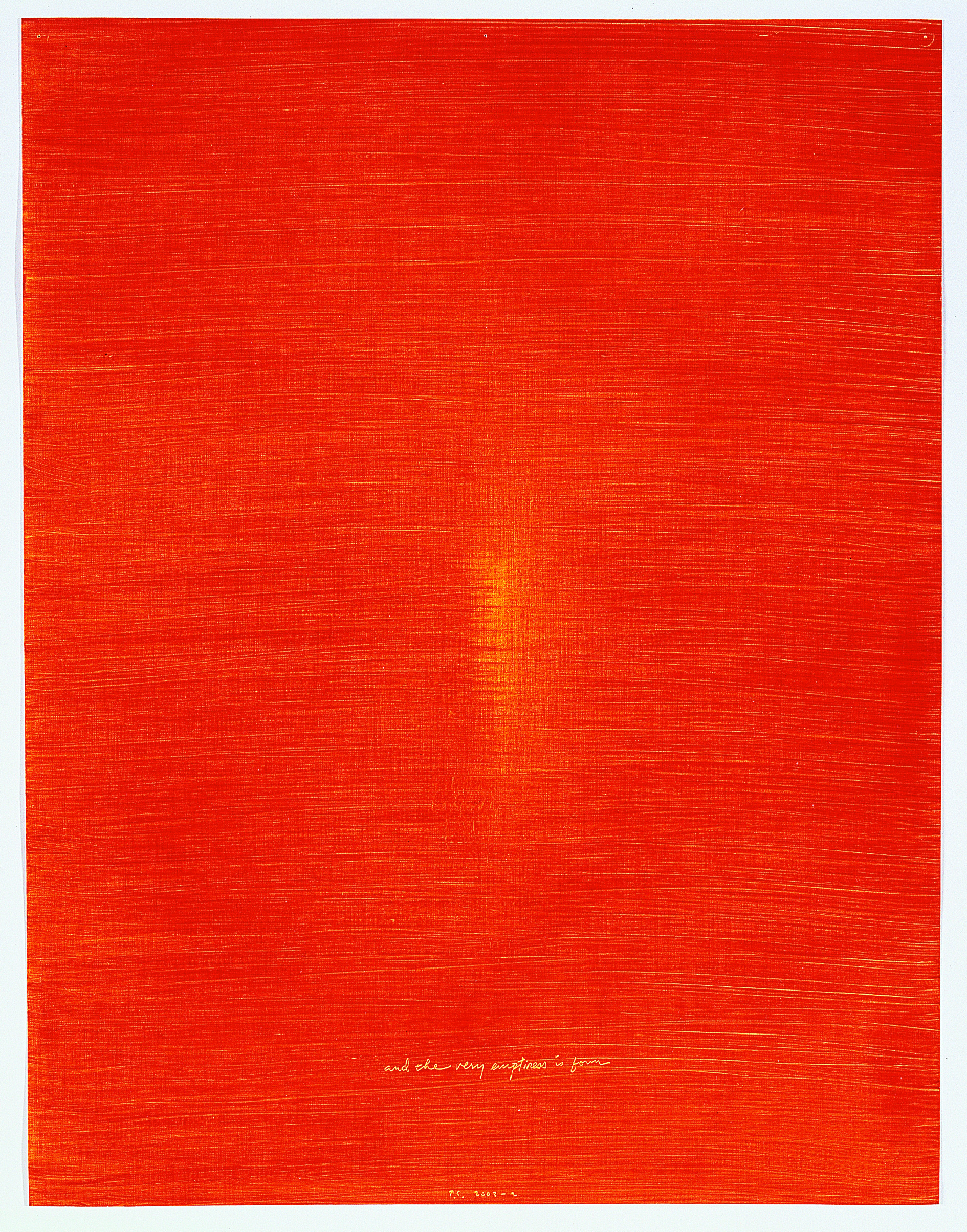

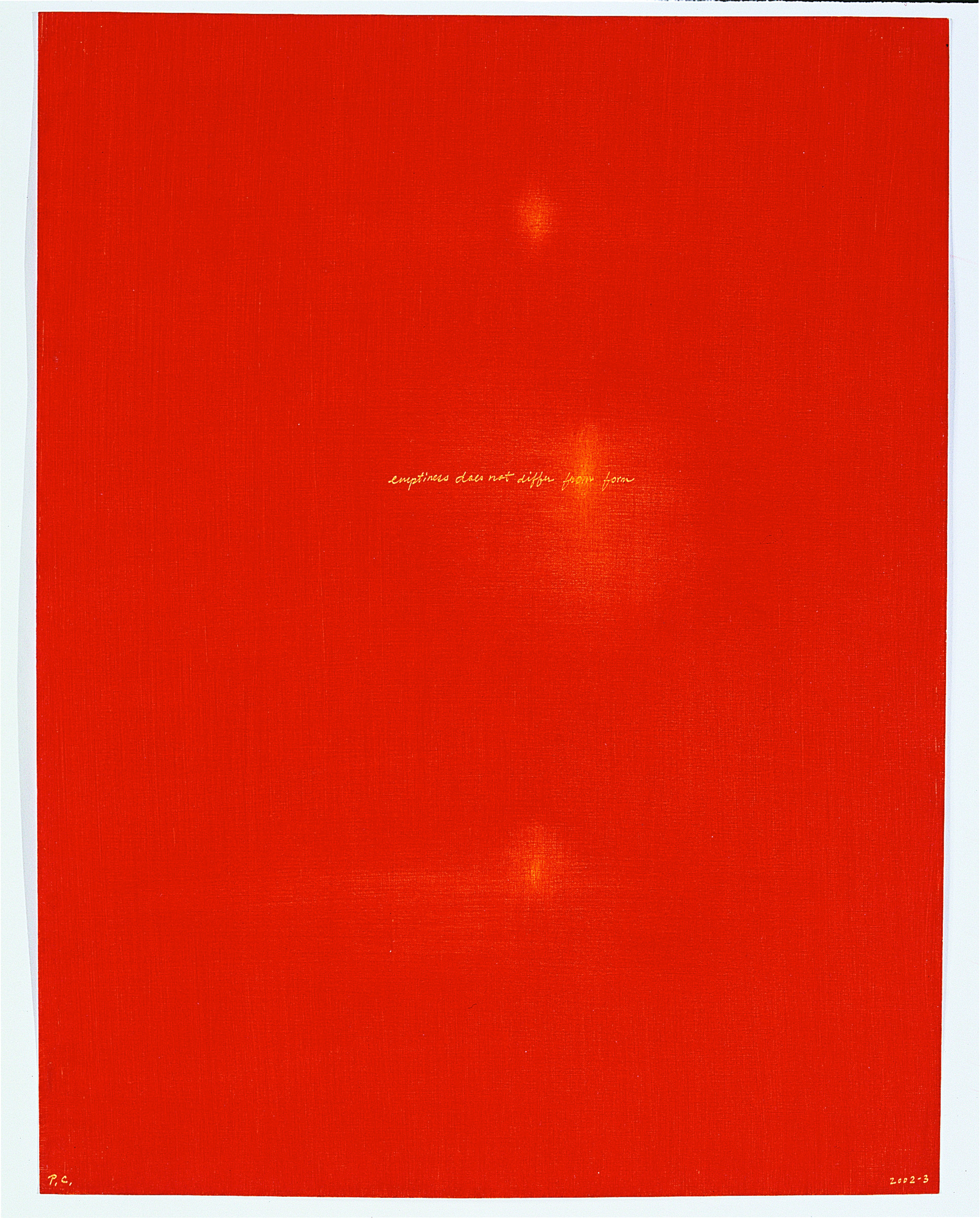

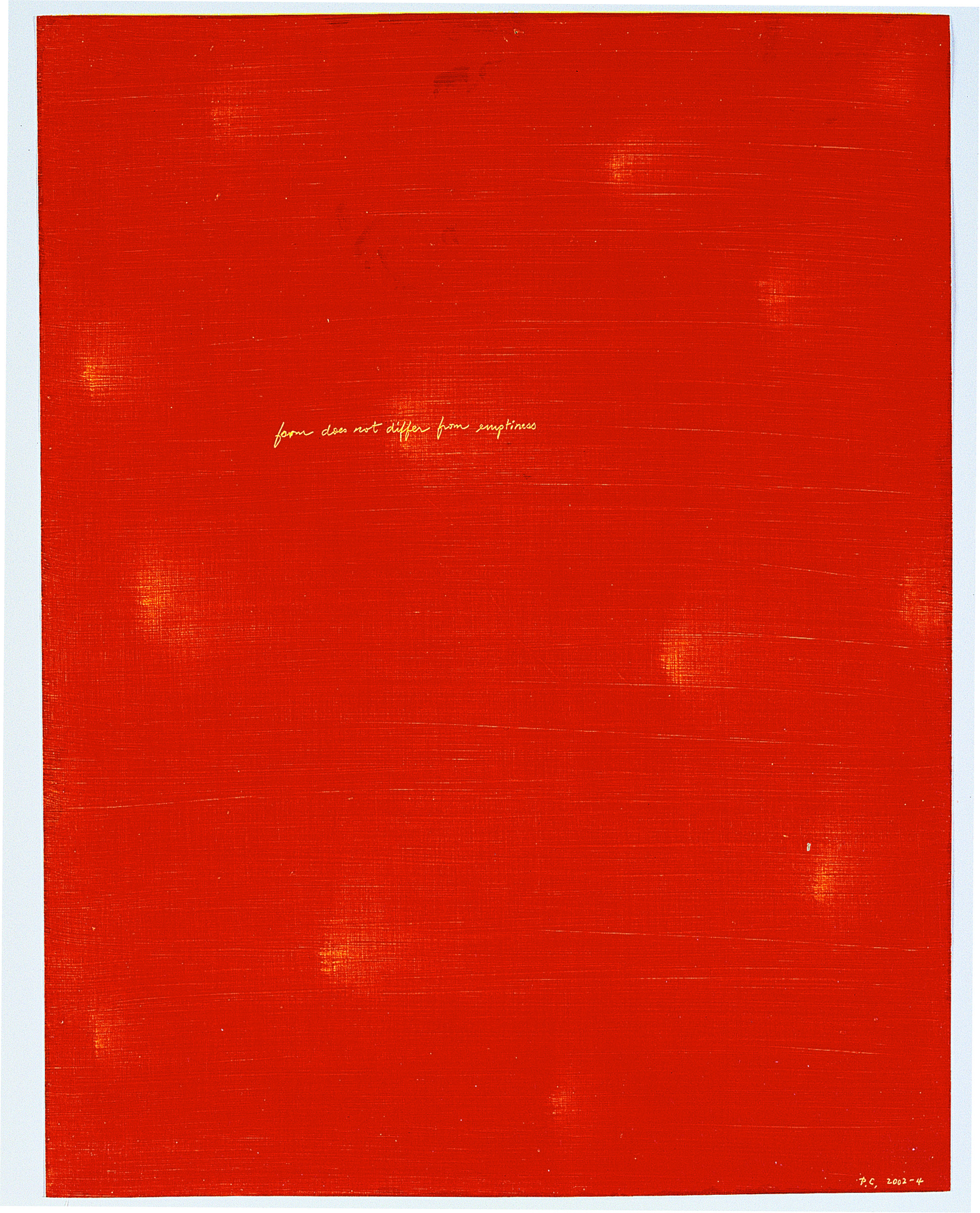

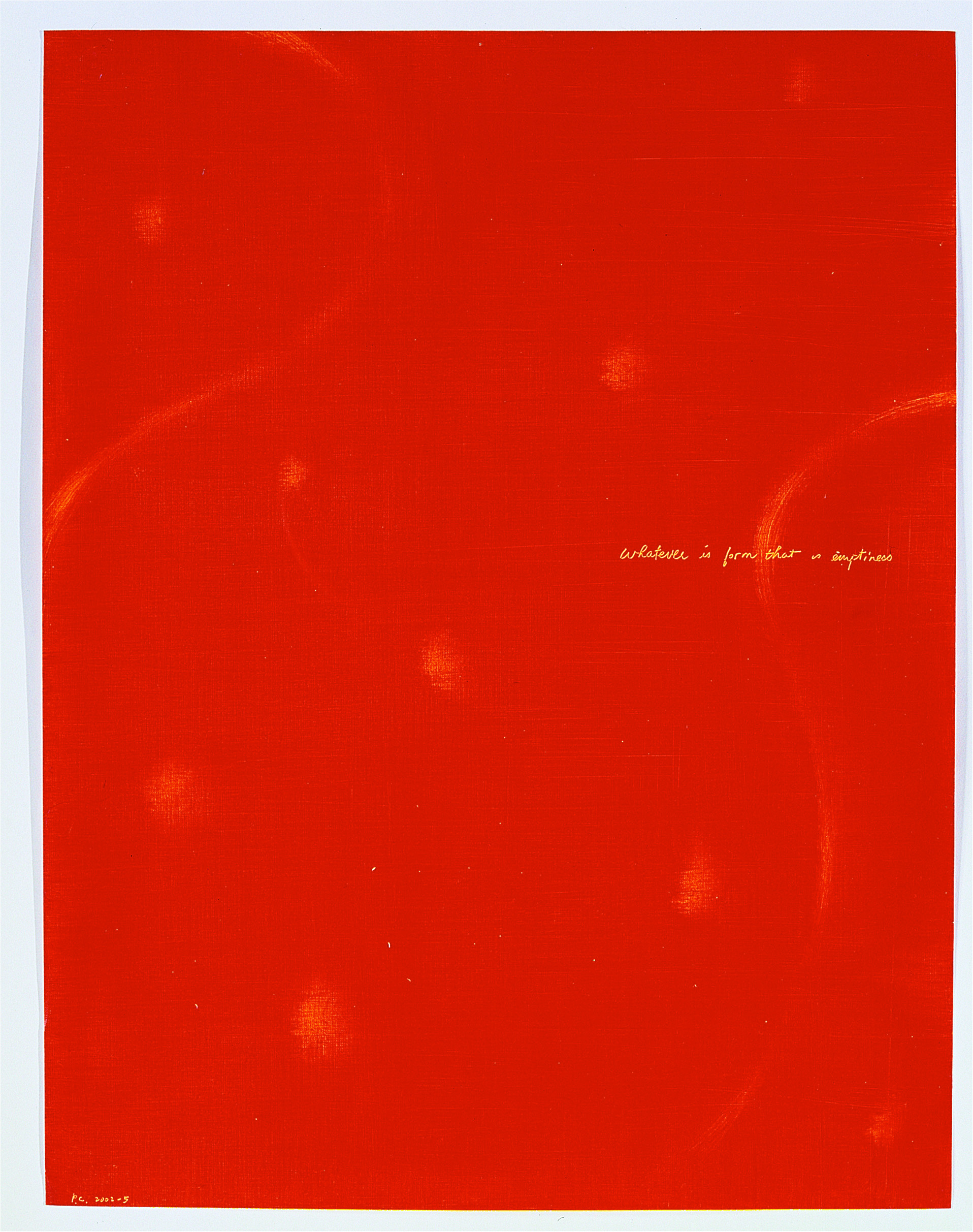

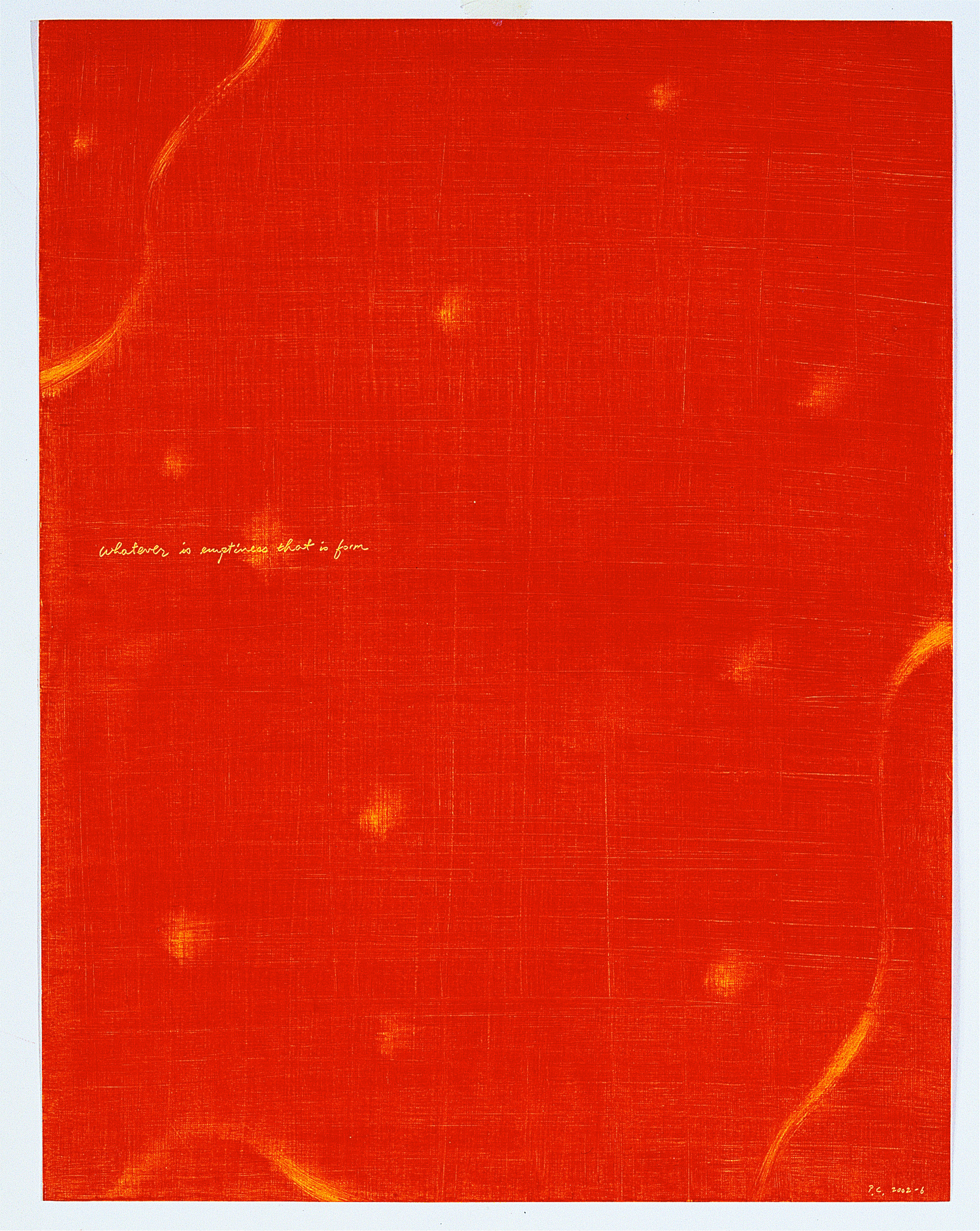

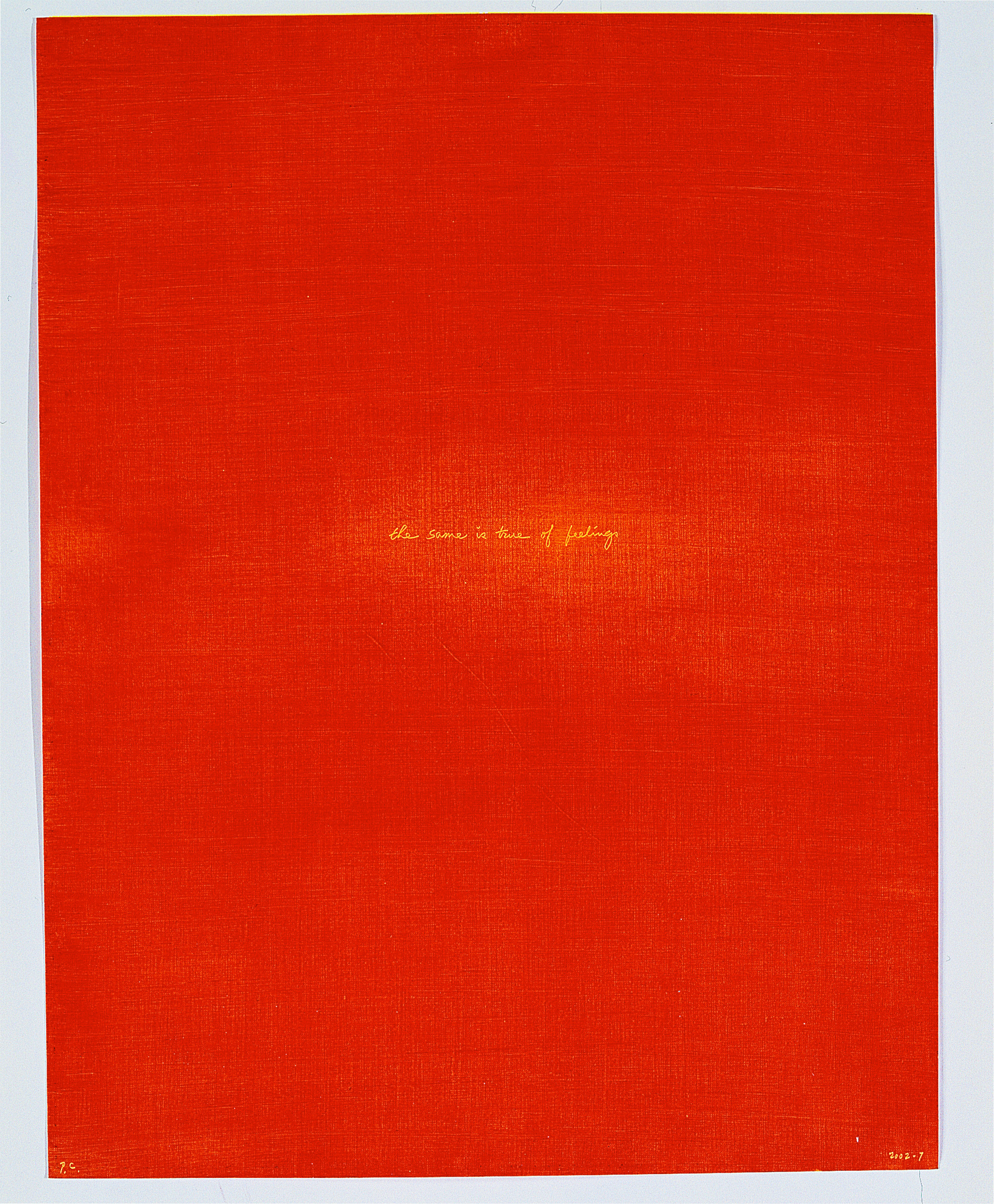

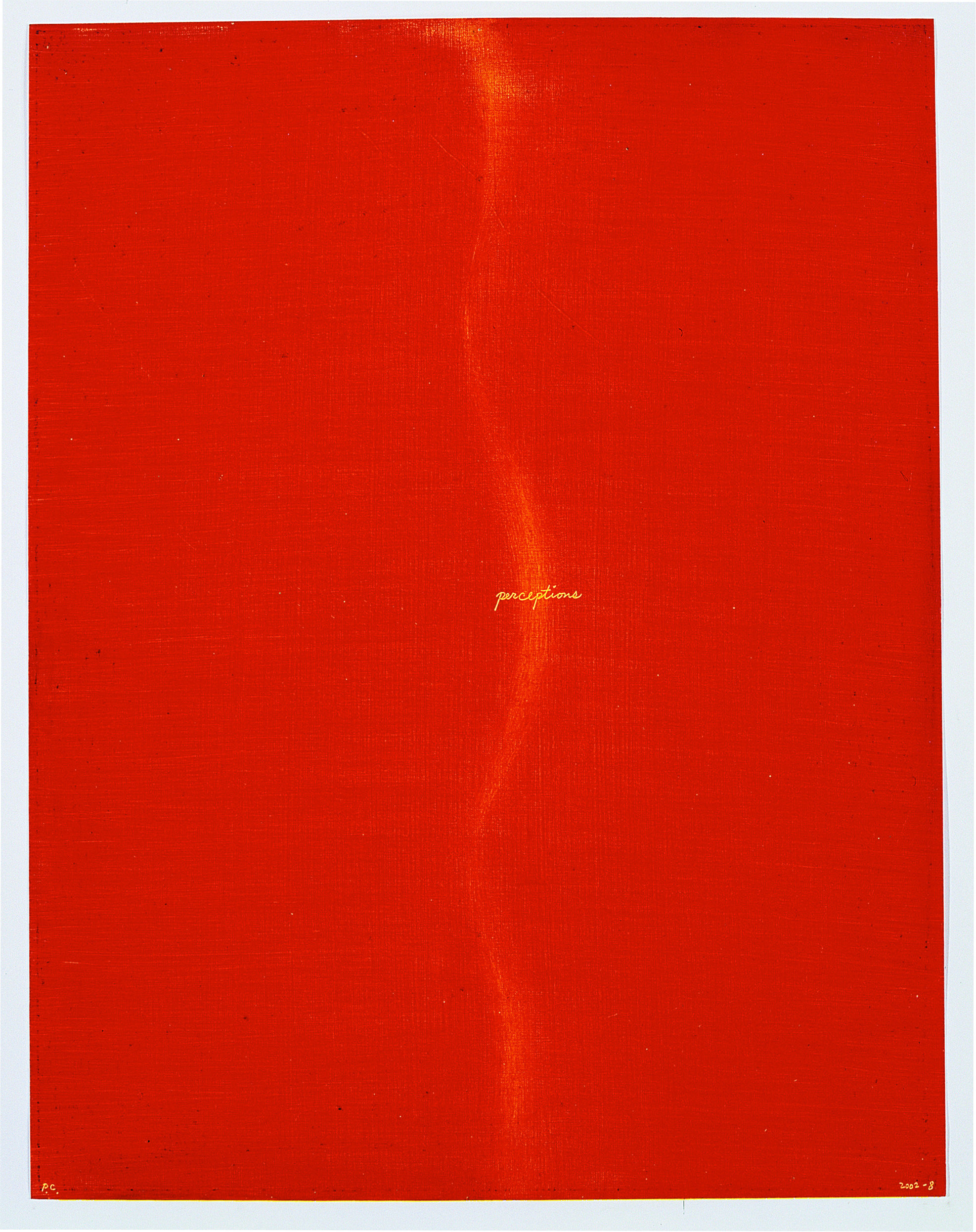

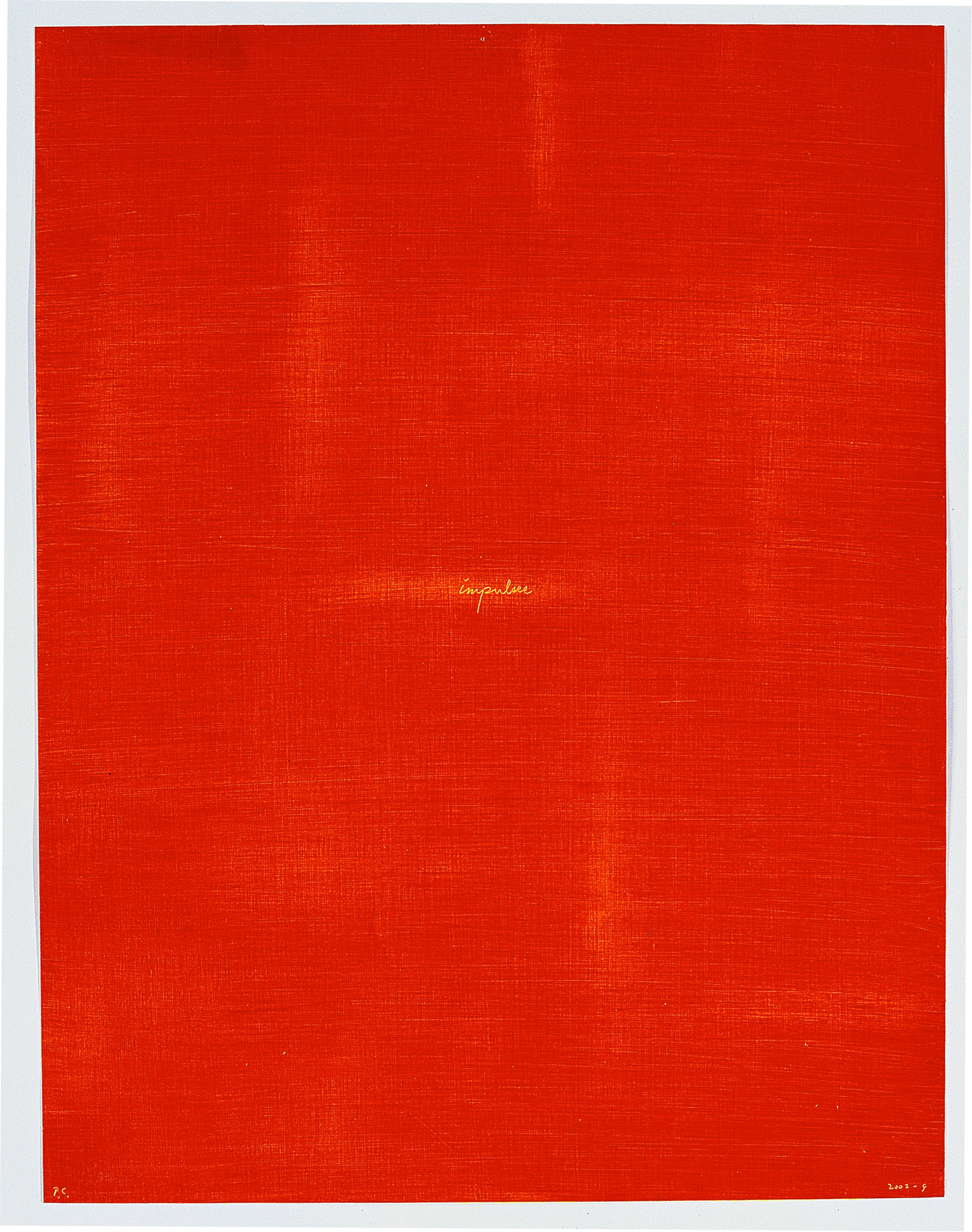

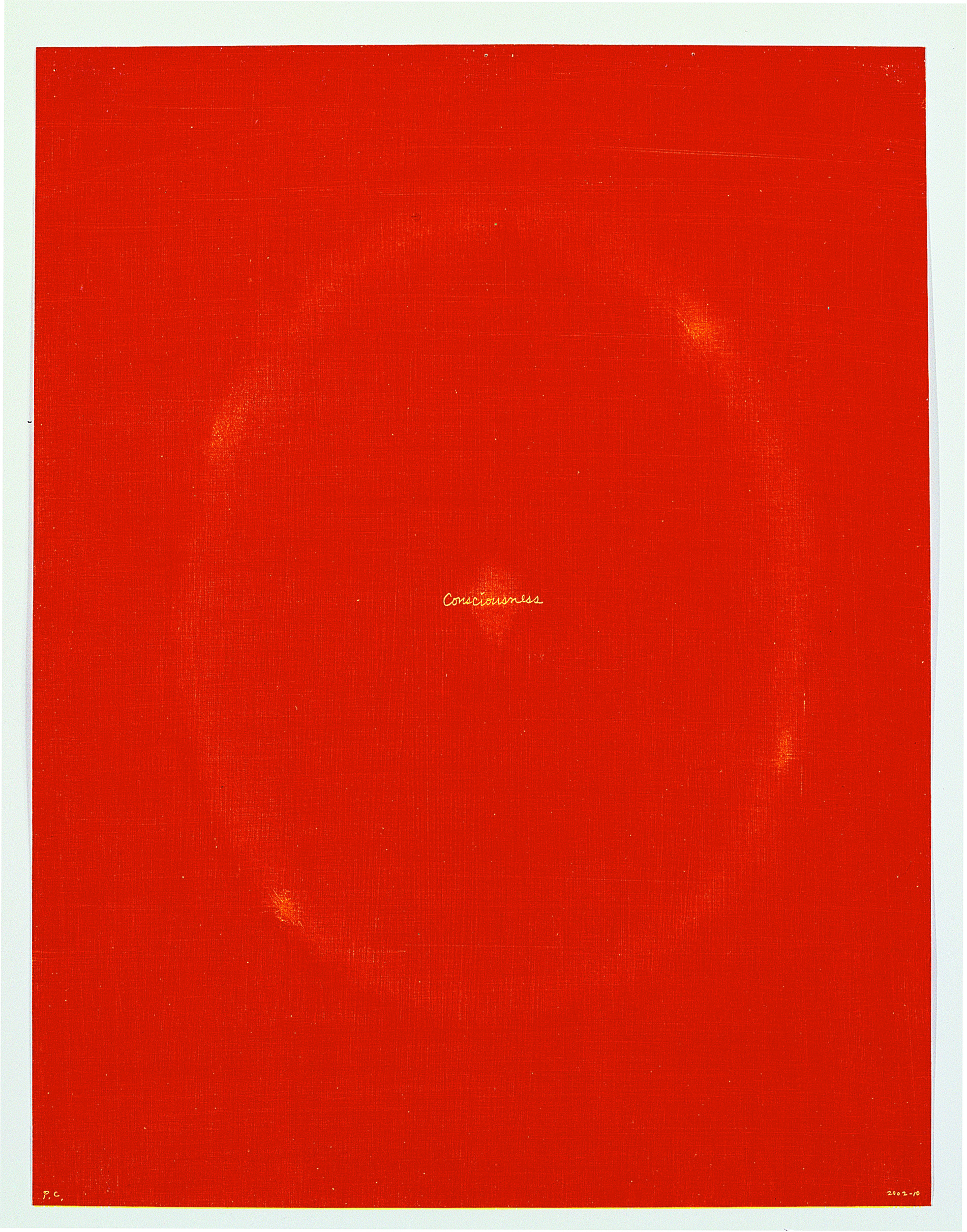

《對永恆的冥想02》十連作

2002年江賢二所創作的《對永恆的冥想02》十連作,靈感源自於法國南部小島聖德諾拉(St. Honorat Island)的旅行經驗。聖德諾拉島作為天主教熙篤會(Cistercian)修士靜修的居所,每一天修士的飲食居處一切從簡,沉浸在與內心對話的寧靜狀態,但鄰近聖德諾拉島的尼斯是度假勝地,周遭遊客如織,這種景象和天主教會的生活形成強烈對比。當旅行結束後,江賢二回到巴黎小閣樓,創作出《對永恆的冥想02》十連作,江賢二刻意以娟秀的英文行書來表現心經英文版中的Form(色)、Consciousness (識)、emptiness(空)等他喜愛的字。江賢二說:「我一輩子也許不可能再畫出這麼寧靜的作品了。」

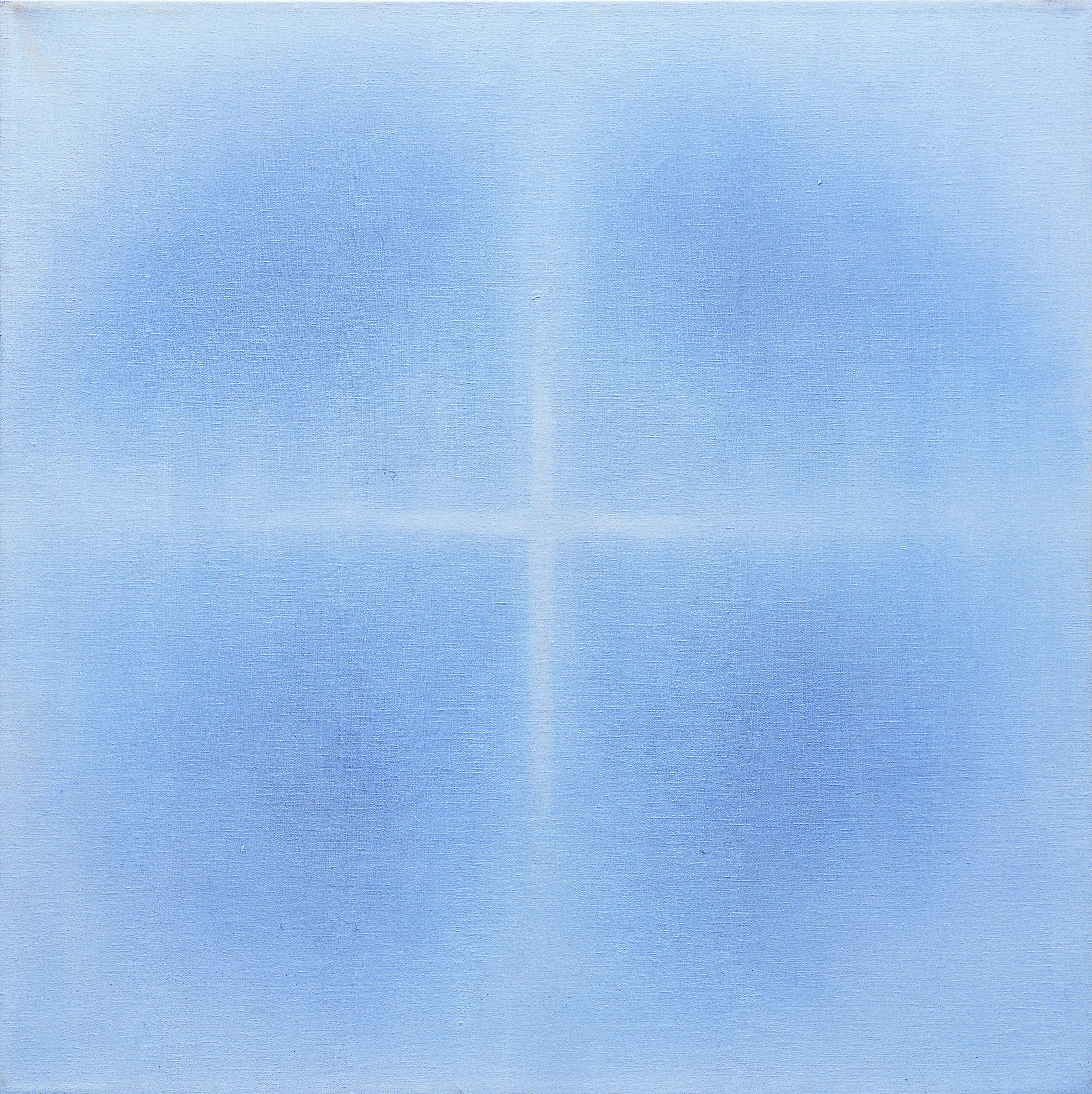

聖修比斯

巴黎是江賢二的精神原鄉,住在紐約時,多次往返巴黎創作,尤其喜歡位於拉丁區的聖比修斯教堂,2004年江賢二舊地重遊,完成以此教堂為名的系列作品,也是《巴黎聖母院》的延續。《達文西密碼》宣稱,教堂內有座白色方尖碑標誌的「巴黎子午線」,底下埋有神祕的「拱心石」,誘使白化症修士西拉謀殺老修女,這虛構的情節曾讓聖修比斯教堂名噪一時,但在江賢二心目中,聖修比斯是那麼簡樸、寧靜,是他非常喜愛的「精神性空間」之一。